400-123-4567

+86-123-4567

时间:2025-09-01 07:16:43

据公开信息,日前福建省、浙江省、河南省、河北省保定市和江西省赣州市等省地生态环境部门陆续曝光了

逃避监管排放大气污染物、篡改监测数据、未报批环评报告表擅自开工、非法排放危险废物、未落实重污染天气应急响应措施

今年以来,全省各级生态环境部门深入打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪,紧盯重点区域、重点行业,紧盯重要线索,持续保持对环境违法犯罪行为高压打击态势。为充分发挥典型案例警示震慑作用,指导各地学习借鉴经验做法,现向社会公开发布5起涉危险废物和自动监测环境违法犯罪典型案例,并对厦门市生态环境局、南平市生态环境局、漳州市龙海生态环境局、南平市建瓯生态环境局、宁德市寿宁生态环境局等相关办案单位予以表扬。

2025年3月8日晚,接龙海区榜山镇通报后,漳州市龙海生态环境局在梧浦村发现一货车正通过管道向九龙江排放不明液体,气味刺鼻。执法人员现场发现该货车后下方设置软管连接一条黑色硬管,以顶管方式经地底排放废液至九龙江。经现场采样检测,废液pH值为2.56。

经核实,该不明液体来自漳州向荣新材料科技有限公司,当天晚上现场负责人林某伟利用抽水泵将19号冷却釜内半成品(包括产品结晶体和废母液)抽到涉案货车的玻璃钢罐内载运到梧浦村排放。经鉴定,所排放液体属于危险废物。

依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2023〕7号)第一条第二项的规定,漳州向荣新材料科技有限公司非法排放危险废物的行为涉嫌污染环境罪。2025年4月,漳州市龙海生态环境局将该案件移送公安机关,目前案件正处于侦办阶段。

2025年7月,南平市生态环境局会同公安机关,现场检查建瓯市房道镇炼铝加工点。检查时该点位未生产,但现场存在明显生产迹象。厂内建有1条炼铝生产线套配套水浴除尘设施、初级分选装置1套、熔炼提取装置1套等设备)及叉车、铲车各一辆,厂区内堆存大量铝壳、飞灰、原料及成品铝锭。

执法人员进行细致踏勘和取证,并对该加工点生产设备、车辆原地查封扣押,其他涉案物品转移至具有危险废物处置资质的企业暂存。经过磅称重和分类统计,该点位铝壳7.805吨、飞灰7.67吨、煤渣7.555吨,成品铝锭3.32吨。经专家认定,该案件中废电容器、焚烧后的飞灰均为危险废物。

依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2023〕7号)第一条第二项的规定,建瓯市房道镇炼铝加工点非法处置危险废物超过3吨,已涉嫌污染环境罪。2025年7月,南平市建瓯生态环境局将案件移送至公安机关,案件正处于侦办阶段。

2025年3月12日,根据群众举报线索,宁德市寿宁生态环境局对该县芹洋乡景山林场固废倾倒点现场检查,发现一处未采取防渗措施的坑塘内存在大量不明物质,伴有强烈刺激性气味。该坑塘上方用竹木支撑、彩条布及土层掩盖,前端预埋黑色塑料管(管口以饮料瓶封堵)用于导入不明物质,极具隐蔽性。经鉴定,属于危险废物,经挖掘称重,该倾倒点内共清理出涉案危废及受污染土壤39.1吨,已委托具有危险废物处置资质单位处置。

依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2023〕7号)第一条第五项、第十七条第一项的规定,该倾倒点涉嫌污染环境罪。2025年5月,宁德市生态环境局将案件线索移送公安机关,目前案件正处于侦办阶段。

2025年3月6日,厦门市生态环境局执法人员运用AI巡检工具开展非现场巡查,发现厦门市振坤记养殖有限公司水污染源在线监测数据两周出现九次规律性陡升陡降后保持平稳的异常情况。3月18日现场检查发现该公司污水排放线路存在问题:用自来水稀释已处理完毕的污水一并排放,干扰在线监测数据,且有部分污水未经处理从处理设施中间工序引出,未经规范排放口直接外排。

该公司上述行为符合《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》第四条第四项规定的情形,违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。依据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2023〕7号)第一条第七项,该公司涉嫌污染环境罪。2025年5月厦门市生态环境局将该案移送公安机关,目前案件正处于侦办阶段。

2025年5月26日,根据群众举报线索,南平市生态环境局对顺昌富宝腾达化工有限公司(以下简称“化工厂”)进行现场检查,发现烘干工段烟气自动监控数据异常。经调阅省污染源监控管理系统、烟气自动监控设备日志记录及在线站房视频监控记录,发现此前该化工厂自动监测颗粒物折算浓度超标时,有两名工人进入监控站房内,在未通入标气的情况下进行含氧量量程标定。烟气自动监控设备日志显示“标定O

量程为15.1%,标定前浓度为19.53%,标定后浓度15.1%”,标定后在线监测颗粒物折算浓度不再超标。

经查,该化工厂CEMS废气自动监控设备委托福建伯马环保科技有限公司(以下简称“环保公司”)负责运维,5月19日该化工厂发现废气颗粒物折算浓度超标后,要求环保公司运维人员检查自动监控设备运行状况。环保公司运维人员随后通过微信视频指导现场工人违规操作自动监控设备。次日环保公司在福建省污染源自动监控管理系统中报备19日该化工厂自动监控设备故障,对超标数据进行剔除。化工厂和环保公司以上行为,导致含氧量量程严重失真,致使颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放浓度与实际相比大幅度降低。

顺昌富宝腾达化工有限公司的行为涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款、《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款、《中华人民共和国刑法》第三百三十八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2023〕7号)第一条第七项的规定。福建伯马环保科技有限公司的行为涉嫌违反《中华人民共和国环境保护法》第六十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2023〕7号)第十一条第三款的规定。2025年6月南平市生态环境局将该案件移送公安机关,目前案件正处于侦办阶段。

根据《浙江省生态环境违法典型案例发布管理办法》,现将2025年度第三批生态环境违法典型案例予以公布,本批案例涉及逃避监管排放、大气污染防治、水污染防治、新增建设项目未批先建、第三方环保服务机构弄虚作假、机动车排气污染防治、土壤污染防治等领域,在部门联动、非现场监管等方面作出了有益探索,请各地认真学习、参考借鉴。

该案件为群众提供线索,执法人员综合采用区域溯源+闭水试验+管道内检等多种手段,查处的一起通过逃避监管方式排放水污染物的典型案件。

2024年10月23日,杭州市生态环境局临安分局接群众举报,反映临安区某地石坎下溪水呈红色,执法人员立即赴现场,联合镇街工作人员、村网格人员开展污染源溯源调查,根据污水特征和管网分布初步锁定杭州市临安区某食品有限公司有排污嫌疑。执法人员用堵水气囊封闭该公司污水管道进出口,注入自来水后蓄水池水位仍明显下降,证明污水管道存在渗漏。执法人员将污水管道渗漏情况告知该公司相关负责人,该公司明知污水管道存在渗漏,于2024年10月24日继续生产并使用该污水管道排放生产废水。为进一步确定污水管道的渗漏点,执法人员使用管道内窥镜对该公司污水管道进行检查,发现该公司使用易断裂的波纹管材质污水管道,管道有明显变形脱开。最终查实,该公司明知厂区内污水管道存在渗漏隐患,未切实履行对管道排查和维修的主体责任,放任其生产废水通过污水管道变形脱开处渗漏到地下。

该公司在明知厂区内污水管道存在渗漏隐患的情况下,未切实履行对管道排查和维修的主体责任,放任其生产废水通过污水管道变形脱开处渗漏到地下的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项规定,我局责令该公司立即停止环境违法行为,于2025年1月10日对该公司作出罚款人民币10万元的行政处罚。

根据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第(三)项和《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条相关规定,我局于2025年3月4日将该案件移送公安机关,杭州市公安局临安区分局于2025年5月26日对相关责任人员依法作出行政拘留5日的行政处罚。

这是一起企业明知存在环境污染隐患,却仍存在侥幸思想、违法排放污染物的案件。该案严厉打击了环境违法行为,并对同类企业形成强烈的震慑作用。该案办理中的亮点主要有以下三方面:

。本案在办理过程中与多部门加强协同联动,共同发力,及时查处违法行为。在接到举报后及时联合属地镇街工作人员、村网格员摸清上游管网分布及走向,根据污水特征开展污染源倒查,最终锁定排污单位。在案件办理中及时与公安部门加强联动,将案件移交公安机关进一步调查处理。

。本案中管道内窥镜发挥了至关重要的作用,为构建完整证据链提供了有力支撑。执法人员进行闭水试验后发现该公司污水管道存在问题,便使用管道内窥镜对污水管道开展厘米级内检,发现该单位使用易断裂的波纹管材质污水管道,并有多处变形脱开的情况。

。本案充分发挥群众网格员的生态环境前哨作用,进一步强化社会监督。通过持续发放信访联系卡,拓展环境监管覆盖面,动员镇村网格员力量丰富线索查询途径,通过网格员的动态监管、定期巡查、及时上报,推动监管重心下移、力量下沉,营造人人都是生态文明建设的参与者、贡献者、引领者的良好共治氛围。

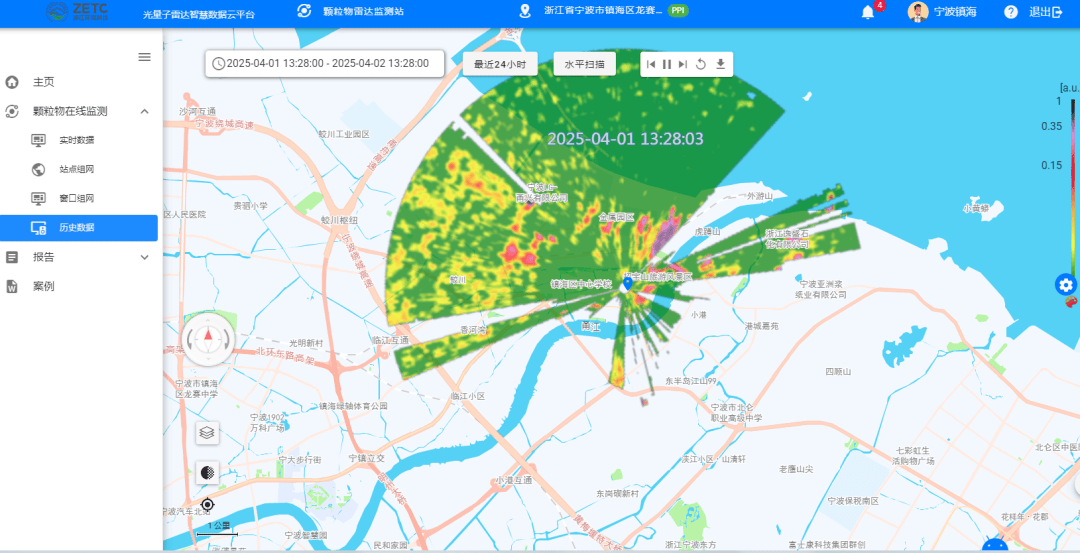

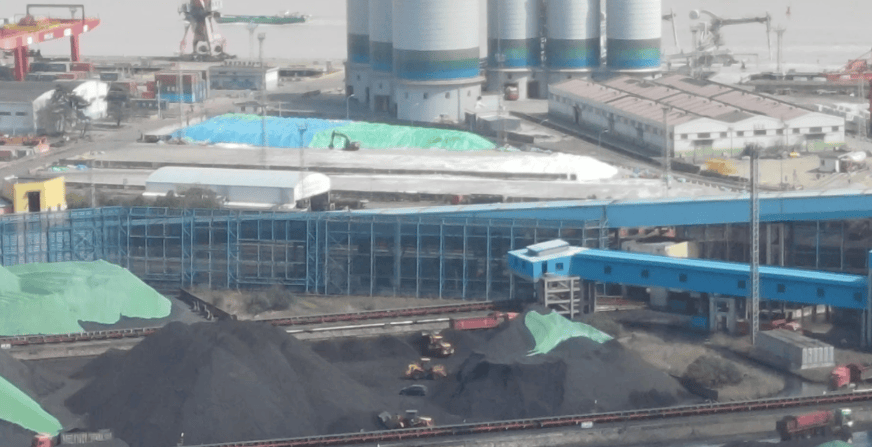

该案件是执法人员通过颗粒物光量子雷达发现线索,并使用无人机巡航确定违法行为具体发生地,从而锁定扬尘污染源的非现场执法典型案件。

2025年4月1日,宁波市生态环境局镇海分局利用光量子雷达扫描开展日常巡查,发现某区域颗粒物浓度异常偏高。执法人员随即启用无人机对该区域进行航拍巡查,发现一处煤炭堆场疑似露天堆放。经线上核查相关数据,确定该堆场位于宁波市镇海区威远路111号,属于一家煤炭经营部,主要从事煤炭及制品销售业务。执法人员随后对该经营部进行现场检查,发现其共有4块场地存在煤炭露天堆放的情况,虽设有围挡但未采取覆盖等措施;煤炭堆放量约4万吨,占地面积12000m

,煤炭产生的扬尘已对周边环境造成一定影响。通过调查询问,进一步确认了该公司未采取有效覆盖等防尘措施露天堆放煤渣造成扬尘污染的违法事实。

该煤炭经营部上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款的规定,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项的规定,2025年7月9日,宁波市生态环境局对该经营部作出罚款1.72万元的行政处罚。2025年5月13日执法人员现场复查时,该煤炭经营部已改正了违法行为,严格按要求采取了覆盖、喷淋等防尘措施,并降低了堆放高度,同时新配2台雾炮,最大限度减少扬尘对周边环境的影响。

大气环境污染行为查处具有时间空间不同步、发现不及时、溯源不精准等难点。本案通过光量子雷达实时平扫,即时发现颗粒物浓度异常的区域,随即启用无人机巡查进一步锁定污染源,第一时间固定了现场证据。光量子雷达+无人机的非现场执法模式实现了对区域大气颗粒物浓度高精度、大范围、实时动态监测,使执法人员能够“看得见空气”,既减少了不必要的现场执法检查,又快速精准锁定污染源,减少违法行为持续时间,为大气环境质量改善保驾护航。案件查办过程中,执法人员同时开展指导帮扶,针对企业积极改正的情节给予从轻处罚,让执法“有力度”又“有温度”,将持续优化营商环境的决策部署落到实处。

该案件是利用无人机巡查发现问题线索,精准查处的一起在饮用水水源二级保护区内新建排放污染物建设项目的典型案例。

2025年1月9日,温州市生态环境局苍南分局执法人员利用无人机对苍南县十八孔水库饮用水水源保护区开展巡查,发现保护区内有违规建设痕迹,执法人员立即赶赴现场核查,发现系温州某建设有限公司建设的混凝土搅拌站、钢筋加工场和碎石加工场等三个项目。其中,混凝土搅拌站和钢筋加工厂于2023年12月份建设,2024年3月份建成,2024年6月份投入使用,碎石加工厂于2024年7月份开始建设,2024年9月份建成并投入使用,其生产过程中均有粉尘、废水、固废等污染物产生和排放。经现场比对苍南县十八孔水库饮用水水源保护区划分图,三个项目均位于饮用水水源地二级保护区内。该公司涉嫌在饮用水水源地二级保护区内新建排放污染物的建设项目。

该公司的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第六十六条第一款的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第一款第二项的规定,温州市生态环境局责令该公司立即停止违法行为,并于2025年5月13日对该公司作出罚款人民币25.2万元的行政处罚。同时,报请苍南县人民政府批准,责令该公司拆除在饮用水源地二级保护区内新建排放污染物的建设项目。

传统地面巡查受限于地形复杂、水域隐蔽等特点,难以全面覆盖水源保护区等敏感区域。本案中,执法人员通过无人机高空俯瞰快速锁定水源保护区内的违规建设痕迹,突破了人力巡查的时空局限,大幅提高问题发现效率,降低执法成本,体现了科技赋能环境执法的显著优势。同时,饮用水安全直接关系公众健康与生态安全,二级保护区是防止污染物扩散的最后防线。本案中,涉事企业在保护区内违规建设多个污染型项目,其行为已突破法律红线。生态环境部门依据《中华人民共和国水污染防治法》严厉处罚并责令拆除,彰显了“零容忍”态度,形成了对水源地违法行为的强力震慑,有力保障饮用水安全。

本案以行业整治为契机,通过加强与经济部门协作,比对不同平台内企业信息,精准发现问题线索,快速查处“未批先建”环境违法行为。

为推动水泥制品行业整治,安吉县经发部门、生态环境部门联合开展行业企业情况摸排。通过比对经发部门工业企业信息管理系统中水泥制品行业企业清单与生态环境部门浙江省建设项目环保审批系统中的对应企业审批情况,发现经发部门系统中正常经营的安吉县某水泥制品公司无相关项目环评审批信息,存在“未批先建”违法嫌疑。2024年9月23日,湖州市生态环境局执法人员赴现场开展核查。该单位主要从事水泥制品加工,其年产50万片水泥彩瓦生产线年通过审批和验收,但现场调查发现,搅拌机、水泥瓦制造机等主要生产设备数量与环评报批及验收时不符。经进一步调查核实,该单位于2023年底新增制瓦生产线,同时新增与制瓦配套的脱模工艺。对照《建设项目分类管理名录(2021年版)》,新增项目应当编制环境影响评价报告表。

上述行为违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款及第二十五条的规定。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款规定,2024年12月2日湖州市生态环境局责令该单位立即停止建设,并处罚款人民币1160元。

。非现场检查是发现环境违法问题的重要手段,本案通过全面比对经济部门与生态环境部门企业信息差异,快速精准获取违法行为线索,有效提升非现场应用场景问题精准发现率,为非现场执法监管提供了新思路。

。在行业整治过程中,违法行为往往具有类似性、雷同性。该案的办理,起到了“处罚一个、警示一片”的效果,有效扭转了小微企业“法不责众”的认知误区,倒逼企业主动落实环保主体责任,从源头预防环境污染。

。安吉县以严格执法遏制高耗能、高排放项目无序上马,助力区域环境质量改善的同时,坚持教育与处罚相结合、处罚和服务相结合原则,指导企业合法生产经营,实现环境利益和经济利益双赢。本次行业整治,通过以点带面,共关停取缔非法水泥制品厂9家,协助2家水泥制品厂完成新建项目的审批及环评验收。

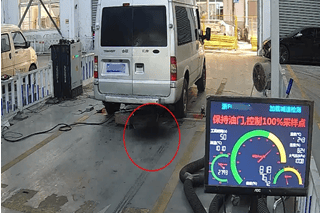

本案是一起创新运用溯源倒查+数据穿透监管模式,同步查办机动车检测机构(I站)与维修企业(M站)联合实施弄虚作假违法行为的典型案件。

2024年11月20日,嘉兴市生态环境局秀洲分局执法人员根据前期检查发现的秀洲区某汽车尾气排放治理维护站(M站)虚假维修行为问题线索,对涉案的上游机动车检验机构(I站)秀洲区某机动车排放检测有限公司进行了现场检查,调阅机动车云检测系统平台数据发现,该公司于2024年2月5日、2月24日、3月18日分别对3辆柴油机动车进行环保检测,在检测过程中3辆柴油车尾部排气管都出现目视可见黑烟,但该公司均出具了结论为合格的在用柴油车检验报告,该行为已构成出具虚假排放检验报告的违法事实。

该车辆检测机构的行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款的规定。依照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款的规定,2025年1月13日,嘉兴市生态环境局对该车辆检测机构处罚款19万元,没收违法所得960元。

。本案突破单一环节执法局限,通过M站虚假维修-I站数据造假的双向溯源,构建起检测-维修-复检的闭环监管链条。生态环境与交通运输部门建立线索移交-证据互认-联合惩戒协作机制,形成对机动车排放检验全流程的监管合力。

。依托嘉兴市机动车排气污染管理信息系统的视频存证、数据追溯功能,执法人员实现远程筛查-精准锁定-现场核查的三级执法模式。本案中,从发现M站异常到锁定I站违法线天,较传统执法模式效率大幅提升。

。通过对检测机构严格处罚、对维修企业联合惩戒,本案释放强烈监管信号:任何通过虚假维修-数据造假规避监管的违法行为都将面临全链条打击。此案的查处彰显监管部门坚持零容忍态度打击机动车检验报告造假的决心,对推动机动车检测行业规范运营、筑牢移动源污染防治屏障具有重要意义。

2024年12月23日,绍兴市生态环境局根据生态环境部监督帮扶组移交线索,对绍兴市某运输有限公司所属某辆重型柴油货车开展突击检查。发现该货车排气管附近存在尿素管断开的情况。经查,断开的尿素管属机动车排气污染控制装置中的SCR装置(选择性催化还原器)的组成部分,尿素管断开导致SCR装置无法处理机动车尾气,闲置时间约15天。

上述行为违反了《浙江省机动车排气污染防治条例》第十四条第三款“禁止擅自拆除、闲置、破坏机动车车载排放诊断系统、远程排放管理车载终端、排气污染控制装置,或者删除、修改远程排放管理车载终端的数据”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《浙江省机动车排气污染防治条例》第三十一条第二款“违反本条例第十四条第三款规定,擅自拆除、闲置、破坏车载排放诊断系统、远程排放管理车载终端、机动车排气污染控制装置,或者删除、修改远程排放管理车载终端数据的,由生态环境主管部门责令改正,对机动车所有人处五千元罚款;对机动车维修单位处每辆机动车五千元罚款”的规定,绍兴市生态环境局于2025年3月4日对该公司处罚五千元整。

聚焦治理核心,筑牢蓝天防线。重型柴油货车是移动源氮氧化物主要贡献者,其尾气净化依赖于SCR系统和氮氧化物传感器(OBD核心监测部件),通过尿素催化反应可将尾气中90%以上的氮氧化物转化为无害氮气和水蒸气。拆除、闲置SCR或篡改传感器、非法断开尿素供给管路等行为,会直接导致氮氧化物超标排放,加剧雾霾和臭氧污染。本案的查处,是加强移动源污染防治,助力空气质量持续改善的有力举措。警示行业主体,强化震慑效应。以一案警示一行业,倒逼运输企业及车主必须遵循污染控制设备使用规范,履行大气污染防治法律义务,坚决杜绝破坏、非法改装或损毁OBD等行为。创新协同机制,突破监管壁垒。本案依托生态环境部监督帮扶线索精准锁定尿素管断开行为,彰显国家-地方纵向协同治理效能,对深化移动源精细化监管和跨层级执法协作具有示范意义。

本案根据《中华人民共和国土壤污染防治法》实施行政处罚,为土壤污染防治领域案件。

兰溪市某工艺品有限公司为2025年兰溪市土壤污染重点监管单位,其在拆除设施、设备或者建筑物、构筑物时,应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案,报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。2024年12月30日,金华市生态环境局兰溪分局执法人员在对兰溪市某工艺品有限公司进行现场检查时,发现该公司在进行厂房拆除作业,但未将土壤污染防治工作方案报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案。金华市生态环境局当即对该公司下达责令改正通知书,要求该公司3天内改正违法行为。2025年1月6日,执法人员对该公司进行复查,发现该公司仍未将土壤污染防治工作方案报相关部门备案,执法人员对该公司相关违法行为进行立案查处。

该公司未依法将土壤污染防治工作方案报生态环境主管部门、工业和信息化主管部门备案的行为,违反了《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十二条第二款的规定。2025年5月14日金华市生态环境局根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十五条第一项规定对该公司作出了罚款人民币11600元的行政处罚。

土壤污染隐蔽性强、累积性高、修复难度大,一旦发生后续治理成本极为高昂,根据《中华人民共和国土壤污染防治法》规定,相关企业即便在停产、拆除等非生产阶段,也需严格履行法律规定的土壤污染防治义务,土壤污染防治工作方案的编制、备案、落实是防范拆除过程中污染物泄漏、扩散的有效手段。该案件通过“检查-责令改正-复查”实现全流程跟踪,以责令限期改正决定书和超期未备案复查记录形成证据链,为同类违法问题提供了办案思路。通过打击未依法备案土壤污染防治工作方案且拒不改正的违法行为,可以警醒相关企业提高土壤污染防治意识,督促相关企业在生产经营的全周期中贯彻落实土壤污染防治工作,从而显著降低末端治理成本,做到不治已病治未病,实现经济效益与环境效益的双赢。

近年来,河南省生态环境系统持续加大对危害生态环境案件的执法查处力度,深化行政执法与刑事司法衔接,查办了一批重大环境违法犯罪案件,依法精准高效打击震慑生态环境违法行为。为充分发挥典型案例的警示震慑作用,河南省生态环境厅现发布第四批涉危险废物违法犯罪典型案例。此次公布的典型案例包括:

2025年3月7日,洛阳市生态环境局新安分局执法人员对新安县铁门镇某村进行巡查时,发现一处无名炼铅厂正在生产,现场一名工人使用提升机向熔炉内投送拆解后的蓄电池铅板原料,熔炼后形成的铅液汇聚于熔炉下方容器内,厂房附近堆放大量拆解后的蓄电池铅板和熔炼炉渣。经询问场地所有人、现场工人查明,2024年12月起,陈某某在无危险废物经营许可证的情形下,租赁该场地从事铅板拆解、处置活动,通过收购废旧蓄电池后雇佣人员进行拆解,熔化铅板炼铅后违法销售。至案发时,共非法处置危险废物81.07吨。经鉴定,涉案铅板均属于危险废物。

根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条和《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第(二)项、第十八条的规定,陈某某涉嫌污染环境罪。2025年3月20日,洛阳市生态环境局新安分局将该案移送公安机关,公安机关于2025年3月28日立案侦查。目前,公安机关已对陈某某、张某某等6人采取刑事强制措施。

2025年2月21日,开封市生态环境局执法人员在黄河流域生态环境问题排查过程中,使用无人机发现龙亭区柳园口乡某畜禽养殖场围墙外水坑内水体呈黑绿色,立即赶至现场调查。调查发现,畜禽养殖场内铺设有两根管道,穿过围墙连通至无任何防渗措施的渗坑内。执法人员现场使用pH试纸检测,渗坑内污水pH值为碱性,据此确认渗坑污水并非畜禽养殖废水,进而转变调查方向,对进入现场的外部车辆开展排查分析。随后,生态环境部门启动地方行刑衔接机制,联合公安机关查看道路监控,对可疑车辆及行车轨迹开展排查,锁定一辆多次驶入案发现场洒水车具有较大嫌疑。经进一步调查查明,2025年1月至2月,孙某某非法从事农药中间体生产制造,后停止生产并拆除生产设备。因生产过程中产生的强碱废液无法处置,孙某某联系畜禽养殖场所有人王某某,经王某某同意后,雇佣车辆分多次将20余吨强碱废液运输至养殖场内,并通过软管排至墙外渗坑内。经鉴定,渗坑内废水pH值均大于12.5,根据生态环境部《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB 5085.1-2007),属于危险废物。

根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条和《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第(二)项的规定,孙某某、王某某等人的行为涉嫌污染环境罪。2025年2月28日,开封市生态环境局将该案移交至公安机关,公安机关于当日立案侦查,并对孙某某、王某某等5人采取刑事强制措施。

2024年4月21日,新乡市生态环境局卫辉分局接群众举报,反映卫辉市顿坊店乡某村水井灌溉用水呈黑色,疑似被附近一无名化工作坊污染,立即指派执法人员调查核实。执法人员到达现场发现,该化工作坊人员已撤离,相关生产设施和管路已被破坏,厂房外南侧有一口水井,井内水体呈黑色,井口处有两根地埋暗管通向厂区方向,经联系挖掘机沿暗管掘进搜索,在水井附近挖掘出两个容积约为30m³的储罐。综合现场情况,初步判断该无名化工作坊涉嫌利用暗管向水井内偷排污染废水,立即通知公安机关到场联合开展调查。

经调查,2024年3月起,张某某为非法牟利,指使崔某某等人租赁顿坊店乡某村厂房、107国道西侧某厂院作为两处生产化工产品粗酚的加工点,在无任何经营资质和治污设施的情况下,进购生产设备,雇佣技术工人,并在生产加工场地内打井,将化工生产过程中产生的800余吨废水通过地下储罐和暗管直接排入水井内。经鉴定,两处化工生产点废液储罐等处的有机废液均属于危险废物。

根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条和《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(三)项的规定,张某某、崔某某等人的行为涉嫌污染环境罪。2024年4月25日,新乡市生态环境局卫辉分局将该案移交公安机关,公安机关于当日立案侦查。2025年4月,卫辉市人民法院以污染环境罪,判处张某某、崔某某等8人一年五个月至二年九个月不等有期徒刑,并处罚金。

为深入贯彻和落实严格规范涉企执法的决策部署,全面贯彻新发展理念,进一步规范生态环境行政执法行为,发挥宽严相济的执法智慧,切实保障企业合法权益,服务经济社会高质量发展。同时坚持“管住风险、无事不扰”,在严守环境安全底线、实现有效监管的基础上,达到“罚一人而百人惧的效果”。稳定持续推进生态环境部门涉企行政检查规范化、差异化、精准化,提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。现将严肃执法和贴近服务5起优化营商环境的典型案例予以公示。

河北**环境检测技术有限公司在停产状态下进行了采样并出具虚假监测报告,违反了《河北省生态环境保护条例》第十四条第四款“生态环境监测机构应当依法取得检验检测机构资质认定证书,使用符合国家标准的监测设备,加强监测人员生态环境保护法律法规和专业知识培训,遵守监测规范,建立质量管理体系,按照规定保存监测原始记录和监测报告,接受生态环境等部门的监督管理。生态环境监测机构及其负责人对其出具的监测数据的真实性和准确性负责,不得违规操作或者篡改、伪造监测数据,不得出具虚假监测报告。”的有关规定。依据《河北省生态环境保护条例》第七十三条“违反本条例规定,生态环境监测机构篡改、伪造监测数据或者出具虚假报告的,由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,移送相关资质认定部门依法撤销其资质认定证书 ”的规定,保定市生态环境局对该公司作出行政处罚决定罚款人民币15万元整。

环境监测数据是环境管理的重要支撑,关系到决策的科学性和政府公信力,少数第三方环境检测机构为牟取非法利益,采取弄虚作假方式,违规开展检测服务,严重扰乱市场秩序,影响生态环境部门决策。保定市生态环境部门将进一步加强对检测机构的日常监管力度,强化对检测流程的监督,加大对原始记录、采样过程的核查频次,防止数据被篡改。此外,还需加强与其他部门的协作,形成监管合力,对造假机构依法严惩,提升违法成本,从而维护环境检测市场的公正与秩序,为生态文明建设提供坚实保障。

经保定市污染源自动监控系统超标线索推送,发现保定市排水服务中心**二期污水处理厂,于2024年12月5日排放的水污染物,化学需氧量日均值超过该单位执行排放标准的0.26045倍。保定市生态环境局竞秀区分局立即组织执法人员到达保定市排水服务中心**二期污水处理厂进行了现场核实,经过全面排查和询问,确定了该单位由于当天投放的药剂存在质量问题,影响污水处理效果,导致外排水化学需氧量浓度超标。

该单位的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。其行为依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项,罚款人民币29万元整。

保定市生态环境局持续强化对淀区上游涉水企业的监管,积极践行“不让一滴污水流入白洋淀”的庄严承诺,有担当、敢作为,严肃明示依法排污是底线,对超标、超总量等非法排污行为保持“零容忍”,始终保持高压打击态势。

保定市于2025年3月5日12时启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间为2025年3月13日12时。安国市**混凝土有限公司重污染天气Ⅱ级预警应急响应措施为停止生产。3月8日安国市分局执法人员对安国市**混凝土有限公司重污染天气应急措施落实情况进行检查,经现场查看1#搅拌机生产设备中控台电脑显示该公司2025年3月7-8日有生产记录数据,未按照应急预案落实重污染天气二级预警应急响应措施,继续从事生产排污活动。

该公司未落实重污染天气Ⅱ级预警应急响应措施”违反了《保定市大气污染防治条例》第二十二条第三款“启动重污染天气应急预案后,相关单位应当严格落实应急措施”的规定。依据保定市大气污染防治条例》第五十七条“违反本条例规定,排污单位未按照应急预案落实限产、停产措施的,由环境保护主管部门责令改正,处一万元以上三万元以下罚款”

根据上述情况及相关法律法规,参照《河北省生态环境行政处罚自由裁量权裁量基准》,对该公司实施了以下行政措施:1.责令其立即改正违法行为。2.对该公司“未落实重污染天气Ⅱ级预警应急响应措施”的违法行为,处1万元罚款;该公司已履行了相关法律义务,改正了违法行为,罚款缴纳到位,该案件于2025年4月21日办结。

企业应严格按照重污染天气应急管控方案,不折不扣落实好各项应急管控措施,履行环境管理主体责任,在不利气象条件下,积极主动作为,严格执行应急减排措施,确保各项管控措施落实到位。

2025年4月18日顺平分局对生态环境部监督帮扶组交办的“河北**东兴精细化工有限公司自动监测设备不正常运行”问题进行现场核实。当时该公司正常生产,治理设施正常运行。通过查看与工控机连接的电脑,通过网络2连接至Internet ,系统内安装有向日葵远程软件。涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款相关规定,并于当日进行立案调查。

经现场调查询问得知,该公司因为2024年4月11日,由于流速异常,与皖仪厂家沟通,安装向日葵远程查看系统设置是否有异,使用完成后断开外部网络。后于2025年2月底由于动态管控视频掉线,企业人员维修网络后测试动态管控外网是否正常,测试完成后忘记拔除网线。期间未做其他操作。在线监测设备的测量数据由RS485数据处理分配器分别给工控机和数采仪传输数据,数采仪计算后的数据上传在线监测平台,工控机不参与数据上传。通过查看工控机与数采仪数据对比,未发现有数据更改的迹象。

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款:“企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范,对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测,并保存原始监测记录。其中,重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备,与生态环境主管部门的监控设备联网,保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院生态环境主管部门规定。”的有关规定,但鉴于该公司并非主观故意行为,并按要求开展自行手工监测,且污染物达标排放,并立即改正已卸载该软件,网络连接已断开,参照《河北省生态环境行政处罚自由裁量权裁量基准》中《河北省生态环境轻微违法行为不予行政处罚事项清单》中的序号26免罚适用条件:“其他违法行为轻微并及时纠正,没有造成环境污染后果的情形,”的规定,对该公司作出免罚处理。

按规定安装使用污染源自动监测设备,确保自动监测设施运行正常、稳定,数据真实准确,是每个排污单位的责任,生态环境部门对企业未按照规定安装自动监测设备环境违法行为进行立案查处,维护法律权威性,对企业违法行为形成了震慑力。同时参照《河北省生态环境行政处罚自由裁量权裁量基准》中《河北省生态环境轻微违法行为不予行政处罚事项清单》中的免罚适用条件,鉴于该公司违法行为轻微,对企业进行免罚处理,坚持预防为主、轻微免罚、重违严惩、过罚相当,才能让法治成为最好的营商环境,让经营主体在规范与包容中蓬勃生长。

木业有限公司涉嫌产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施案

案例类型:产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施案

2024年7月8日,生态环境部大气监督帮扶第7轮次现场帮扶专业3组,现场检查时发现该企业喷漆、砂光一体机正在运行,配套的挥发性废气治理设施未开启。涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条规定。该线索交办后,徐水区分局于2024年8月9日进行立案。

依据现场调查和调取该企业2024年7月8日车间内视频监控,显示该企业2名工人对UV辊涂工序的喷漆、砂光一体机正在进行调试,期间只有砂光机运行开启,砂光机配套的中央除尘器正常运行,生态环境部帮扶专业组现场检查发现喷漆配套的废气治理设施未开启问题后,该公司立即关闭喷漆、砂光一体机停止调试;调查发现喷漆、砂光一体的上漆工序的漆料管未放置在原料漆桶内,辊涂工序也未上漆;经询问企业得知,该企业为避免下次生产调色不均,漆料管每次使用后都会进行清理,所以漆料管内无漆料残留,无挥发性有机废气产生,因此该公司未开启喷漆、砂光一体喷漆配套的废气治理设施。

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取措施减少废气排放。”的规定,但鉴于该公司并非主观故意行为,并立即改正没有造成危害后果,参照中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚”的规定,和《河北省生态环境行政处罚裁量权基准》第八条第一款“违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚”的规定,对该公司作出免于行政处罚的决定。

该案件体现了过罚相当的原则,既维护法律权威,又避免过度执法,有助于缓解执法者与被执法者之间的矛盾;对符合条件的轻微违法行为免予处罚,减少执法程序,降低执法成本,避免过度执法对企业造成负担,营造公平的营商环境,促进经济与生态的协调发展;不予行政处罚能够引导企业主动履行环保责任,提升自觉守法意识,推动企业绿色长久发展,实现法律效果与社会效果的统一。

为有力保障大气环境质量持续提升,赣州市生态环境局紧盯涉气重点行业领域,不断加大执法监管力度,查处了一批通过逃避监管的方式排放大气污染物环境违法案件。近日,公开通报了3起违法典型案例。

2025年7月27日,赣州市龙南生态环境局执法人员对龙南市某公司开展现场检查,现场检查时该公司1#酸溶车间酸溶工序正在生产,生产过程产生的废气正在外排。根据该公司技改环评批复,酸溶废气需经过“碱液吸收+水吸收”处理后排放。现场检查发现该公司酸溶废气处理设施仅有水喷淋装置在运行,碱液喷淋装置未启动,且碱液喷淋循环水经检测呈酸性。

该公司的上述行为符合《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第七条第五项“违反操作规程使用污染物处理设施,致使处理设施不能正常发挥处理作用的”的情形,依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三项的规定,赣州市龙南生态环境局将案件移送公安机关。2025年8月15日,龙南市公安局决定对该公司主管人员及责任人员行政拘留5日。2025年8月8日,赣州市生态环境局对该公司作出罚款处罚。

企业应当履行防治污染的法定义务,主动承担保护环境的社会责任。部分企业仍然存在“重生产、轻环保”的错误思想,在生产过程中未正常运行配套的污染防治设施。这种行为不但会使企业受到罚款处罚,相关责任人员还将被移送公安机关行政拘留。企业唯有主动落实环境保护主体责任,方能行稳致远并实现绿色转型。

2024年3月12日,赣州市大余生态环境局执法人员对大余县某加工厂进行现场检查,现场检查时该加工厂正在生产,加工厂烟囱正在排放淡黄色废气,加工厂水膜除尘设施喷淋塔未见喷淋水流入循环池,执法人员现场等待一分钟后才见喷淋水流出。经调阅现场视频监控,发现该加工厂生产过程中未运行水膜除尘设施,加工厂管理人员在执法人员到达现场时才临时开启水膜除尘设施开关。

该加工厂的上述行为符合《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第七条第四项“在生产经营或者作业过程中,停止运行污染物处理设施的”的情形,依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三项的规定,赣州市大余生态环境局将案件移送公安机关。2024年9月11日,大余县公安局决定对该加工厂环保直接责任人行政拘留5日。2024年5月27日,赣州市生态环境局对该加工厂作出罚款处罚。

部分企业将临时开启污染防治设施作为应付生态环境执法检查的手段,企图蒙混过关。本案借助视频监控回溯,查实了企业的环境违法行为。企业需将防治污染嵌入生产全流程,在排污的同时必须确保污染防治设施开启并有效运行,杜绝“只生产不治污”的违法行为,以刚性执行守住环保底线

2024年11月19日,赣州市南康生态环境局执法人员对南康区某家具有限公司现场检查。该公司建设有底漆房、面漆房各1间,配套安装了1套工艺为“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”的废气治理设施。现场检查发现该公司废气治理设施连接管被油漆渣堵塞,底漆房和面漆房设有直排管道,喷漆废气未经处理通过直排管道排向外环境。

该公司的上述行为符合《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第七条第一项“将部分或全部污染物不经过处理设施,直接排放的”的情形,依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三项的规定,赣州市南康生态环境局将案件移送公安机关。2024年12月4日,赣州市南康区公安局决定对该公司负责人行政拘留5日。2025年1月21日,赣州市生态环境局对该公司作出罚款处罚。

喷漆废气中的挥发性有机物不仅直接损害人体健康,同时也是形成臭氧和细颗粒物(PM2.5)的重要前体物,在集中喷涂区域对环境的影响尤为明显。本案当事人虽配套建设了废气处理设施,但为了减少治污费用,将废气未经处理直接排放。这种贪图小利将环境保护抛之脑后的行为最终受到了相应的处罚。